10.義隆長門に奔る 第二話 義隆・異雪問答六百年の歴史をひも解く

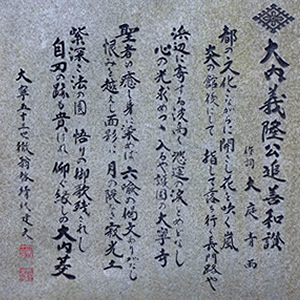

あわただしい敗走ではあったが、冷泉隆豊や岡部隆景の機略に富んだ采配が効を奏して、表通りの肥中街道から 人目を避けて北転した義隆主従は、嘉万路から最大の難所である花尾山麓の荒ヶ峠を越え、目論見どおり無事に三隅の舟泊まりにたどり着いた。 天文20(1551)年旧暦9月1日。白々と大津の海が明け初めようとする時刻であった。かれらが頼みとして目指したのは後根壱岐守盛道が管理する大型の廻船である。 後根氏は当時、通島(長門市)に拠点の船屋敷を構え、瀬戸崎 (仙崎)から向津具(油谷)一帯の海を押さえ漁業や回船業務を取り仕切りながら大内氏に仕える海の官僚だった。 後根壱岐の大型船を用船すれば、この絶体絶命の窮地を一気に切りひらくことが出来る。 事実、この船は年貢米その他いろいろな物資の運搬に当たっており、東は若狭湾の小浜港(福井県)から、西は筑前博多(福岡県)、壱岐、対馬、 五島(長崎県)の港々へ長距離の航海をしていたことがわかっている。後根氏の官名が壱岐守であることも偶然ではあるまい。たとえば、三条家の荘園であった 大津深川の庄の年貢米は、日本海の回船によって若狭の小浜港に陸揚げされ、琵琶湖まで陸送された後再び舟積みされて滋賀県の大津に送られ京都へ搬入されていたのである。 義隆一行が目指していた亡命先が正確にどこだったのか今となって確かめるすべはないが、後根壱岐の大型廻船を確保すれば、 事実として、その行動半径は大きく広がるはずだった。だが、悲運は重なる。この時期、後根壱岐は若狭湾方面への航海に出ていてかれの大型船もろともに不在だった。 あわてて、後根の配下である大日比村(青海島)の上利好世に船の調達を命じたが、上利氏の所管する舟は内陸専用の小型船で、 ようやく時化模様が激しさを増しつつある日本海の航行には不安が付きまとった。だが、落人の身に選択の余地はない。 竜神に祈りをささげ運を天に任せて一行は荒海へ乗り出していった。 悲運が三度重なった。この日、遅い秋の台風が日本海方面へ接近していたのである。 行く手を阻まれ万策尽きた義隆主従は、もはやこれまでと自決を意識した落剥の身を引きずるようにして歴代大内家が香華院として保護してきた大寧寺へ入山した。 報せを聞いた大寧寺山内の驚がくは如何ばかりだったろうか。時の住職は第一三世異雪慶殊和尚。1502年に壱岐の島に生を受け、 いま、名僧知識として内外に盛名がとどろき始めていた49才の英傑だった。寺を枕に滅びる覚悟の大檀越(大スポンサー)を迎えるため、 山内の僧侶を率いて山門頭に佇立する異雪の胸中には、いまを去る100年前、深川城を急襲されて紅蓮の焔と共に滅びた鷲ノ頭弘忠卿の悲劇を見つめる 大寧寺第四世竹居正猷禅師の心が重なっていたのではないだろうか。大内氏と共に大寧寺もまた今日を限りとして滅びる。異雪は心の奥底で強く決断し、 静かなまなざしを血ぶるいしながら近づいてくる公達とその護衛兵たちに向けていた。 義隆は山門の前で下馬し、軍装を解いて傍らの小池で汚れた身体を清めようとした。兜を岩に掛けて池の水面に映る我が風貌の有様をつぶさに見つめた。 そこには、半年前山口城内でサンフランシスコ・サビエルから日本第一の王として評価された威勢とダンディズムは跡形もなく消えうせ、憤怒と疲労に憔悴しつくしたむくろのような男の影しか映ってはいなかった。 大寧寺の山門脇には、「兜掛けの岩」と「姿見の池」が義隆伝説を今に伝える遺跡として残っている。 寺内の客殿で行水を済ませ湯づけの接待を受けた義隆は、やがて身支度を整えて異雪慶殊和尚の丈室に座った。 死を前にして一大事の法論を乞い、また切羽詰った最後の遺言を伝えたかったのである。大内氏の滅亡後比較的早い時期に書かれたとされる『大内義隆記』は、この「義隆・異雪問答」を詳細に記録しているが、 内容は仏教の哲理全般にわたりレベルの高いやりとりが交わされている。この結果、異雪は義隆を自らの仏弟子として認証し「瑞雲珠天」と法号を授けた。 また、比較的詳しく記述しているとされる『陰徳太平記』によれば、異雪和尚に託した義隆最後の願いとは次のようなものであったという。 「ここに御辺頼み申すことのそうろう。これまで同道せしめたる二条の関白どのの若君三位の中将どの、持明院 入道どの、また愚息新介(7歳、死後義尊(おくり名)などのこと、如何なる木の陰、岩のハザマになりとも隠し置き、 甲斐なき命助けござまし、二人は京都へ送りのぼせ申し、また あの新介をば僧法師にもなし、わが後の世をよく弔はしめ給え」 だが、義隆の遺言を果たそうとする異雪慶殊たち寺院関係者の懸命な努力も実らず、あわれ義隆が愛し、義隆を愛したすべての人々の命は、大寧寺の七堂伽藍を焼き尽くす猛炎さながらに奪い取られてしまったのである。 今にいたるも大寧寺の秋を彩る紅葉の樹林があたかも血を流したかのように赤いのは、大内一族のやるせない無念の表象か。 |